アンダーステア #09「スバル インプレッサスペックC」

この作品もオススメ

- アンダーステア (配信数25話)

-

この番組は、クルマのもっとも美しい姿を大胆なアングルと手法で撮影し、ユニークな視点でクルマを紹介していきます。出演は、自動車ジャーナリズム界の異端児・小沢コージ。そして「走って気持よくなければクルマじゃない」がモットーの河口まなぶ。見えてくるのは本質か。あるいはただのおフザケか。これまでのクルマ番組とは一線を画す新感覚クルマプログラム。それがアンダーステアです。

■キャスト

小沢コージ

河口まなぶ

(C)2009「アンダーステア」パートナーズ

関連しているジャンルの作品

次の話

話数一覧

あらすじを見る

-

#01「日産 GT-R」

#01「日産 GT-R」走りの楽しさが環境に反比例するなんて・・・・・・誰が決めた。 日本が世界に誇る新世代スーパーカー。日産GT-R。 初代は1969年スカイラインGT-Rとして誕生。

-

#02「ポルシェ カイエン VS フォルクスワーゲン トゥアレグ」

#02「ポルシェ カイエン VS フォルクスワーゲン トゥアレグ」比較されるために生まれてきたんじゃない、2台のサラブレッド。でも・・・・・・・・・比べずには、いられないんだ。 敢然として主張するポルシェの誇り。 3.6リッターV6エンジンは最高出力290馬力。

-

#03「メルセデス・ベンツEクラス」

#03「メルセデス・ベンツEクラス」闘うのは、もう飽きた。そろそろ優雅に踊ろうじゃないか。いい大人なんだからさ。 大人になんか、まだなりたくないんだ。ふんぞり返るのには、まだ早い。 本物かどうかは、俺が決める。 最善か、無か。大命題として掲げられたその言葉。秘められているのは、揺るぎなき自信。メルセデスの本流。ニューEクラス。 7年振りのフルモデルチェンジでライト形状が変更。新世代のプロポーションを与えられて尚、伝統の造形美を受け継ぐプレミアムセダン。 このE350アバンギャルドは、最高出力272馬力のV6エンジンと7速オートマチックの組み合わせ。安全装備の充実ぶりも、まさにメルセデス。 日本上陸以来、絶賛され続ける新型Eクラス。メルセデスの神話は、一体どこまでいくのか。

-

#04「マツダ ロードスター」

#04「マツダ ロードスター」この20年間、僕らにオープンエアモータリングをありがとう。誰にだってある青春の記憶。今こそ呼び起こそう。無邪気だったあの頃に、この車となら、きっと戻れる。初代ユーノス・ロードスター誕生から20年。累計生産台数は全世界で80万台を突破。

-

#06「トヨタ iQ」

#06「トヨタ iQ」時の流れの中で移ろう住環境。それが万物の姿に変化を与えてきた。鳥が小枝に止まるのには理由がある。野の花がここに咲くのは必然がある。ならば今求められている車は、一体、何だ?トヨタ、iQ。

-

#07「フォルクスワーゲンゴルフ GTI」

#07「フォルクスワーゲンゴルフ GTI」憧れるのになぜ、日本でフランス車は売れないんだ?奇妙奇天烈、摩訶不思議。今日の俺は、フランス車を愛す。シトロエンC6、2・7リッター。ディーゼルターボは、正規ではまだ日本未導入。ディーゼルはヨーロッパでは主流なのに。

-

#08「ポルシェ 911 カレラ」

#08「ポルシェ 911 カレラ」RUFポルシェ中古車選び RUFポルシェ中古車選び極意

-

#09「スバル インプレッサスペックC」

#09「スバル インプレッサスペックC」この世は常に、二通りに大別される。成功と失敗。(・・・勝者と敗者)その歓びを、(・・・人生を)知っている者と知らない者。(・・・飛べる者と飛べない者)さぁ。君はどっちだ?飛行機を源流とするスバル。「地上の翼」は、遂にここまできた。インプレッサ、WRX STI。最強モデル、スペックCはマニア垂涎、900台の限定車である。

-

#10「フィアット アバルト 500」

#10「フィアット アバルト 500」どれほど厚い雲に覆われても、 本物の輝きが 消えうせる事などありはしない。 例え大地が覆われても、 逞しき命は芽吹く。 そういう強さを、 ずっと待っていたんだ。 このクルマを、今操るということ。 それはもしかしたら、 歴史的な事なのかもしれない。 だって読んだ事しかなかった 自動車史の1ページに 自分が加わる事に、なるのだから。 1950年代から60年代にかけて 数多の栄光を手にしたアバルト。 その伝説のエンブレムが、 いよいよ完全復活。 小さなボディに、凄まじき運動性能、 ヨーロッパで絶賛される1台。 蘇ったサソリの毒は、 一体、どんな味だ?

-

#11「日産 フェアレディZ」

#11「日産 フェアレディZ」40年もの時をかけ、 6代目に突入した、偉大なる血脈。 その時空を遡れば、 やはりこの雄姿に辿りつく。 フェアレディ240Z-G。 これが伝説の「Gノーズ」。 フェアレディZ。 それは最初から特別だった。 スポーツカーと言えば高価な外国車。 そんな概念を一掃し、 スタイリッシュで高性能、それでいて低価格。 かつてプアマンズ・ポルシェと揶揄された 事も、今となっては勲章である。 そして2009年秋、いよいよ6代目に 待望のオープンボディが登場。 ソフトトップはボタン一つで開閉。 300馬力越えのV6エンジンを搭載し ているにも関わらず、 価格は430万円台から。 やはり驚くべきはZの遺伝子。 誰かが云った。 スポーツカーは生き方であると。 クルマが単に移動手段であるならば、 そこに快適さ以外を求める必要はない。 しかし生き方だとするならば… そこには紛れもなく、歓びがある。 40年の時を経て、 融合する二つの命。 時空を超えたランデブーに、 今、酔いしれろ。 スポーツカーに乗るという事。 中でもZを選ぶという事。 それは日本人の夢を背負う事。 アメリカに負けたくない。 ヨーロッパを凌駕したい。 そんな想いが、ここに凝縮されている それこそが、Zという遺伝子。

-

#12「レクサス IS F」

#12「レクサス IS F」それは、時代の狭間の怪物か。 怪物なのは、時代の方ではないのか。 円高、不況、クルマ離れ。 もはや自動車業界は、荒れ果てた原野。 全てをなぎ倒さんとす かつてなき逆風に、 夢の果実が 次々、もぎ取られていく。 …そんな時代だからこそ 今再び、夢を語ろう。 レクサスのスポーツモデルを意味する、 「F」を、初めて冠したIS F。 負の時代に生まれたFの血統は クルマへの夢を、蘇らせる救世主か。 それとも繁栄し過ぎた自動車史の、 巨大な墓碑銘なのか。 デザインはあくまで紳士的。 力強さを主張しすぎないのが、 特徴とも言えるIS F。 だが、心臓部の凶暴さは、まさに桁外れ。 5リットルV8ユニットは、 なんと423馬力。 トヨタが送り出したFのエンブレム。 そこに先は、あるのか。

-

#13「ランボルギーニ カウンタック LP400」

#13「ランボルギーニ カウンタック LP400」流れ続ける「時」の真理。今という時間は過去になり続け、未来はすぐ「今」になる。ならば今ってなんだ?過去と未来と現在と・・・その境界線に、コイツは存在する。ランボルギーニ カウンタック LP400。つまり、これが、スーパーカーだ。猛牛ランボルギーニの代表作LP400は、1974年発売開始。ガンディーニによるスタイリングは、36年もの時を経た今尚、先進。クルマへの夢がここに凝縮されている。搭載されたテクノロジーは、今となっては歴史の語り部。このクルマには紛れもなく、過去と未来が混在する。

-

#14「ランボルギーニ ガヤルドLP550-2 バレンティーノ・バルボーニ」

#14「ランボルギーニ ガヤルドLP550-2 バレンティーノ・バルボーニ」鋼鉄のケージに囲まれたアスファルトのアリーナは、現代に蘇った、古のコロッセウム。そこに今解き放たれる、最強の、ファイティングブル。響き渡る猛き咆哮。さぁ、思う存分、暴れるがいい。2009年に発売された250台限定モデルは、現在のランボルギーニで唯一の後輪駆動。ベビー・ランボルギーニの系統を受け継ぐ心臓部には550馬力を発生するV10エンジンが搭載される。ちなみにバレンティーノ・バルボーニとは、あの名車ミウラの時代から現在まで、ランボルギーニの開発に携わってきた伝説のテストドライバー。この限定モデルには、彼の理想が、細部にまで貫かれているという。大地を震撼させる、獰猛なファイティングブル。我らがマタドールはどう乗りこなすのか。そのお手並み、拝見。力と技がぶつかり合う、まさにノーガードの果たし合い。勝つのはマタドールか、それともブルか。遂に決着した名勝負・・・果たして、判定は。

-

#15「ホンダ シビックタイプR&タイプRユーロ」

#15「ホンダ シビックタイプR&タイプRユーロ」どこか霞がかった今の世の中。でも嘆いていても仕方ない。熱くなれるものを探そうよ。ドキドキするもの、見つけようよ。F1もWRCも・・・日本もヨーロッパも。クルマ業界は、もう大変。スタンドで熱狂したあの頃が、懐かしい、なんて言うなよ。今だって熱狂すればいいじゃないか。2009年、2010台限定で日本に導入されたシビックタイプRユーロ。NSXを起源とするタイプRの称号が日本からヨーロッパへ渡り、そしてヨーロッパの思想を乗せて日本へ帰ってきた。シビックの名を冠してはいるが、日本のシビックとは全く異なる。それは乗用車の終わりとレーシングカーの始まりに位置する希有な存在近年のホンダスピリットを具現化したものだがそこに本来のホンダイズムはあるのか?

-

#16「三菱 ランサーエボリューションX」

#16「三菱 ランサーエボリューションX」流れゆく時の中で磨き抜いてきたのは、あらゆる状況下での、絶対的な、走り!ポテンシャルの全てを路面に・・・ただその為だけに。ランサーエボリューションX1992年から受け継がれるランエボの進化系は、オールアルミブロックの新開発エンジンを搭載。4輪それぞれの駆動力、旋回力、制動力を電子制御で最適にコントロールする。その走りに、目を奪われる者と全く関心のない者。ランエボへの反応は、余りに明確だ。その理由を、どう読み解く?

-

#17「シボレー カマロ SS RS」

#17「シボレー カマロ SS RS」シボレー・カマロ、SS、RS。2009年、ようやく販売にこぎつけた5代目カマロ。上位モデルは6・2リッターV8の、ビッグユニットを搭載。甦ったアメリカン・ドリーム、一体どんな夢を、みさせてくれる?V8ユニットは、最高出力405馬力。強烈なコーナリングGを受け止めるのは、マルチリンク・リアサスペンション。V8には更に、リミテッドスリップデフ、4ピストン・ハイパフォーマンスブレーキが装備される。そして甦る栄光の時、羨望の記憶。初代、シボレー・カマロ、SS。1967年、のちに星条旗の誇りを纏う1台が、この世に生を受けた。生産年数、わずか3年。これぞ幻のモンスター。

-

#18「スバル レガシーB4」

#18「スバル レガシーB4」あなたには特別なモノがありますか。有り触れた光景の中に、当たり前のように存在し続けること。それって実は、凄い事なのかも知れない。誕生から20年を超えて尚、成熟度を増す最上級のスバルは、2009年日本カーオブザイヤー、ベストバリュー賞を受賞。スポーツセダンでありながら、今や堂々たるフラッグシップ。その走りと乗り心地やいかに。

-

#19「トヨタ マークX」

#19「トヨタ マークX」迷走するニッポン・クルマ社会。だが溢れかえった道路にも、受け入れられるクルマがある。ミドルセダンの雄、マークIIから数えて10代目で与えられた新たなネーミングが、また進化。発売1カ月でのセールスは、なんと目標の4倍を記録。このご時世に、堂々「勝ち組」に名乗りを上げた1台。これが日本人の、求めるクルマか。

-

#20「マセラティ グラントゥーリズモS」

#20「マセラティ グラントゥーリズモS」例えば、極寒のこの世の果て。閉ざされたケージの向こうに、願いの叶う扉があるならば、こんなクルマを、用意してくれないか。一度味わってみたいんだ、大人の遊び心ってやつを。夢のイタリア車の中でも、特殊な位置に存在するマセラティ。昨年、最強のスポーツクーペに追加されたのは、トルコンATモデル。目指したのは上質な大人のクーペだが・・・果たしてその乗り味は。

-

#21「ポルシェ パナメーラ」

#21「ポルシェ パナメーラ」氷雨が降り続く長い冬。キリギリスはもちろん蟻までもが日々の飢えを凌ぎながら、明るい未来を模索する。そして導かれた一つの答え・・・「家族のポルシェ」って・・・一体なんだ?遂に登場した、ポルシェ初のフル4シーターセダン。そのトップモデルに君臨するパナメーラ・ターボ。最大の特徴であり存在理由は充分な居住性が与えられたリアシート。V8ターボは最高出力500馬力。家族のポルシェは、時速300キロを実現する。

-

#22「FT-86 Concept」

#22「FT-86 Concept」空虚な現実よりも、実りある夢の世界へ。いや・・・これは単なる夢じゃない。レビン トレノシリーズから継承されたハチロクのネーミング・・・往年のファンは勿論、クルマ好きの間で最も市販化が待たれるFRスポーツを今夜はひと足早く体感。

-

#23「BMW MINI ジョンクーパーワークス」

#23「BMW MINI ジョンクーパーワークス」壁を越えてみたいと、思わないか。向こう側の世界を、見たくはないか。突き抜けられるぜ、このクルマなら。往年の名チューナー、ジョン・クーパーの名を冠した「最強のミニ」。車重1210キロに対し、211馬力を発生するパワーユニットを搭載。オールド・クーパーはヤンチャ坊主とも云われたが、それもまた、このモデルの魅力に他ならない。

-

#24「ホンダ CR-Z」

#24「ホンダ CR-Z」その撮影許可が下りたのはまだ雪深い頃。そのクルマの姿を一般人に晒す事は「絶対厳禁」と云い渡されていた。物々しいカーコンテナの扉を1人の老職人がゆっくりと開けた。慎重且つ丁寧なその仕事は、まるで我が子を送り出すかのよう。小さな「鼓動」が聞こえた。トラックのアイドリングにかき消され、そのエンジン音は余りに微か。だがエキゾーストパイプからは確かに白い息が零れていた。そうだ、君を待っていたんだ。やっと会えたね。ホンダが手塩に懸けたニューモーデルはひと足早くアンダーステアに届いた。でもいいのかな?いつものようにギャンギャンやって。環境に優しいんだよ。ピカピカの新車だよ。だけどこのクルマはきっとギンギンに走りたがってる。最先端の環境テクノロジーで武装しながらかつてのコンパクト・スポーツをイメージさせるネーミング。期待しない訳にはいかない。では、いつものように・・・やっちゃいますか。ホンダがこの春、自信をもって送り出したCR-Zは、リッターあたり25キロという低燃費と爽快な走りを両立させたCR-Z。そのネーミングが連想させるのは、かつてのコンパクト・スポーツである事は間違いない。

-

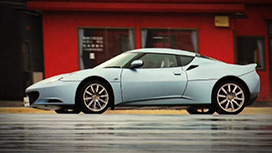

#25「ロータス エヴォーラ」

#25「ロータス エヴォーラ」飽食の時代。消費された、あまたの骸(むくろ)。でも時代に消費されているのはモノじゃなく、自分たちじゃないのか。エリーゼ以来、実に13年振りの完全新設計であるロータス・エヴォーラは、280馬力を発生する3・5リッターエンジン搭載の上級スポーツカー。しかし過去の拡大路線の失敗を教訓に、極端な大型化は避けられ、走りと快適性の両立を図っている。車名は世界遺産に指定される、ポルトガル「エヴォラ歴史地区」に由来。1350キロのボディに、ビッグパワーを供給するV6ユニットはトヨタ製である。由緒正しきロータスの血筋・・・果たして今も息づいているか。

-

#26「デロリアン DMC-12」

#26「デロリアン DMC-12」1886年、ドイツのベンツが、三輪自動車を発明して以来、人々が追い続けた「夢のクルマ」。現在、自動車の数は、世界におよそ10億台。「夢のクルマ」は、どこにある・・・DMC―12。通称デロリアン。当時世界最大の自動車会社GMの副社長であったジョン・デロリアンがその職を捨ててまで追い求めた夢のクルマである。メンテナンスフリーを目指しボディは無塗装のオールステンレス。さらにガルウィングなどヨーロッパ的なデザイン。いわゆる「アメ車」とは一線をかくしていた1人の男が、人生を投げ打って作った夢のクルマ・・・のちにタイムマシーンになると、一体誰が予想したか。